第4章 市の地理的、社会的特徴

更新日:2022年4月8日

ここから本文です。

第4章 市の地理的、社会的特徴

市は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、その地理的、社会的特徴等について確認することとし、以下のとおり、国民保護措置の実施に当たり考慮しておくべき市の地理的、社会的特徴等について定める。

1 位置

本市は、宮城県の北東部に位置し、北部は岩手県、西部は栗原市、南部は石巻市、遠田郡、大崎市、東部は本吉郡に接している。面積は53,638haで宮城県全体の7.36%を占めている。各市境の緯度、経度は次表のとおりとなっている。

|

方位 |

地名 |

東経 |

北緯 |

|---|---|---|---|

|

東端 |

登米市東和町米川地内 |

141°25.16 |

38°46.5 |

|

西端 |

登米市迫町新田地内 |

141°3.31 |

38°41.0 |

|

南端 |

登米市豊里町二ツ屋地内 |

141°13.51 |

38°32.50 |

|

北端 |

登米市東和町米川地内 |

141°19.13 |

38°49.13 |

|

迫庁舎 |

登米市迫町佐沼字中江2-6-1 |

141°10.7 |

38°41.28 |

2 地勢

西部が丘陵地帯、東北部が山間地帯でその間は広大で平坦肥沃な耕土を形成し、県内有数の穀倉地帯となっている。

河川は、迫川と夏川が市のほぼ中央を北西から東南に貫流し、市の東側を北から南に流れる北上川と旧北上川を介して合流している。

また、市の北西部には伊豆沼・内沼、長沼、さらに南部に平筒沼がある。

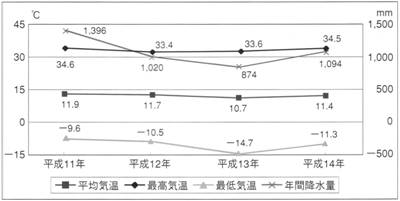

3 気候

本市は東南部の一部において太平洋岸気候を示しているが、大部分は内陸性気候となっており、気温の差が大きく、平成14年の年間平均気温は11.4℃、年間降水量は1,094mmとなっている。

冬期の降水量は少なく、降雪期間も比較的短いことから、東北地方にあっては温暖な住み良い条件下にある。

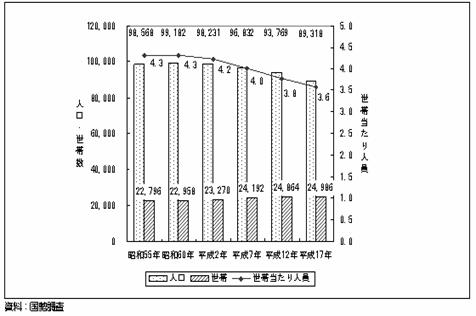

4 人口

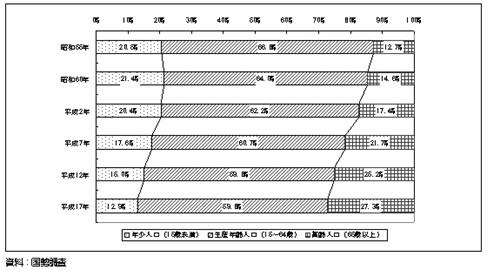

総人口は平成17年には89,316人で、平成12年調査時より約4%減少している。世帯数は25,048世帯で、増加を続けているが、1世帯当たりの人員は減少しており、核家族化が進んでいることが分かる。

また、年齢別3階層人口で比較すると、平成2年から平成12年の10年間に、年少人口の割合は20.4%から15.0%に減少し、逆に高齢人口の割合が17.4%から25.2%に増加しており、少子・高齢化が進んでいる。

この状況で推移すれば、人口の減少、少子・高齢化が進むことが予想される。

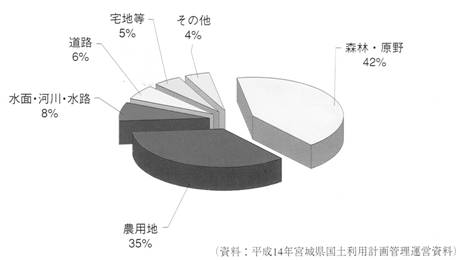

5 土地利用

本市の面積は536.38平方キロメートルで、県全体の7.36%をしめ、栗原市、大崎市、仙台市、石巻市に次いで県内5位の広さである。

地目別では森林・原野223.44平方キロメートル(42%)が最も多く、農用地188.1平方キロメートル(35%)宅地等27.32平方キロメートル(5%)となっており、自然が豊かである。

6 交通

(1)道路

本市の道路網は、主要国道45号、一般国道342号、346号、398号、456号を主軸とし、県内各市町村を連絡する主要地方道(87.95キロメートル)、一般県道(112.50キロメートル)及び地域住民の生活に密着した市道(2,663.9キロメートル)で構成されており、総延長は2,963.64キロメートルとなっている。

(2)鉄道

市内の鉄道は、JR線については市の西端を東北本線が南北に走り、市の南東部を気仙沼線が東西に走っている。

また、私鉄については市の北部をくりはら田園鉄道(営業キロは1キロメートル・平成19年3月廃止予定)が走っている。

7 その他

本市に、空港、港湾、自衛隊施設、原子力発電所、石油コンビナートはない。