ホーム > 市政情報 > シティプロモーション > 「おかえりモネ」関連情報 > ¨おかえりモネ¨の舞台・登米市特設ページ > ~おかえりトメ~「おかえりモネ」の舞台地紹介

更新日:2025年2月23日

ここから本文です。

~おかえりトメ~「おかえりモネ」の舞台地紹介

~森の町登米市の歳時記~

【春】

「森の町登米市」は新緑が美しい季節

米どころ登米市は田植えシーズン。田んぼに水が張られ、「水田鏡」が見られるのは今だけ。ここから登米に生きる人々が「丹精」をして、おいしいお米が育つ。

【夏】

とうもろこし畑

伊豆沼夏の雲

伊豆沼水鳥

【秋】

令和3年9月21日

中秋の名月

【冬】

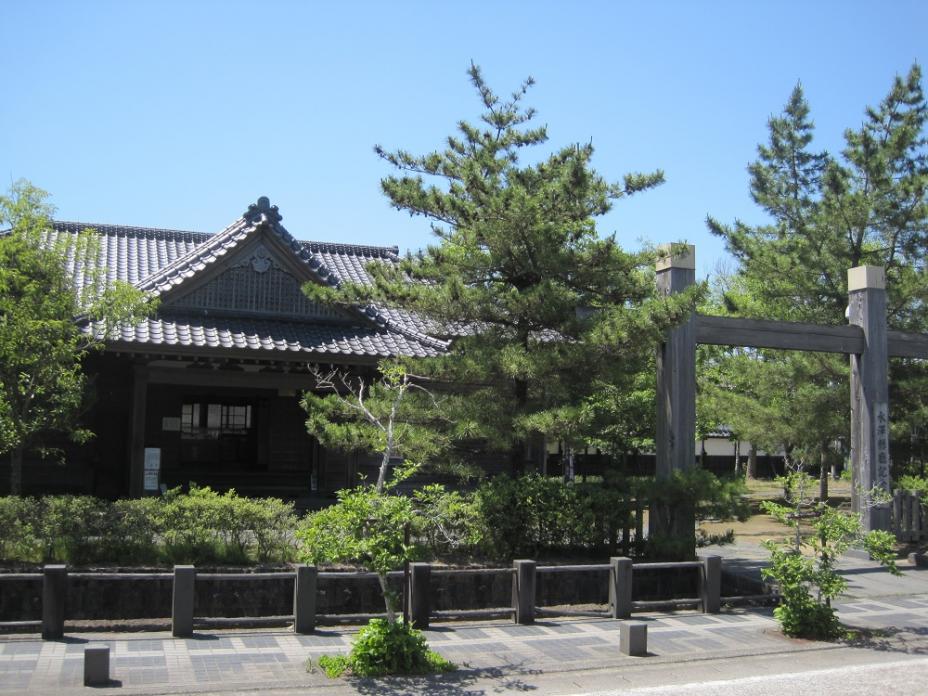

【登米町】森舞台(伝統芸能伝承館)

とよま能の本拠地。隈研吾氏設計。季節、時間で異なる顔を魅せる。幽玄。

住所

問い合わせ

【中田町】石ノ森章太郎ふるさと記念館

「萬画家」石ノ森章太郎の作品、愛用品、トキワ荘の再現などを見ることができる。冬はイルミネーションも楽しめる。

住所

登米市中田町石森字町132番地

電話

0220-35-1099

詳細

【迫町】長沼フートピア公園/長沼ボート場

〇長沼フートピア公園

長沼の目印オランダ風車。アスレチックや巨大なローラー滑り台を楽しめる。風車越しに空を観察してみよう。いいことがある。

詳細

〇長沼ボート場

世界大会も開催可能なボート場。クラブハウスはボート場利用者のための合宿所、トレーニング機器等がある。

詳細

風車と北斗七星(3月の19時ころ)

※季節、時間によって見え方は異なる

夏の長沼

小型遊覧船に乗り、ハスを楽しめる

【登米町】寺池園

登米市の新たな観光資源。眼下に北上川が広がる。人生を変える人々と出会う場所。

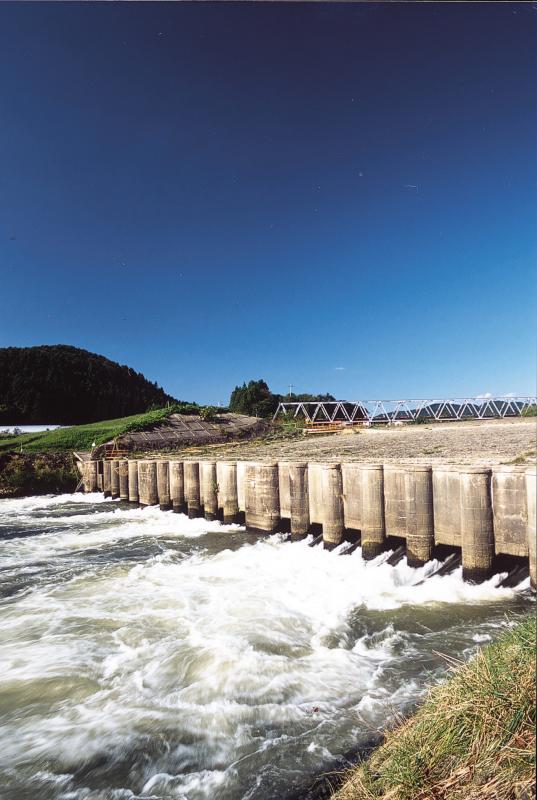

【登米市地内】北上川

登米市の豊かさを育む北上川。雄大な景色が心の霧を晴らしてくれる。

北上川河川歴史公園では、鴇波洗堰のほか、分流施設等を見ることができる。

【登米町】教育資料館(国指定重要文化財建造物)

1888(明治21)年に落成した旧登米高等尋常小学校。昭和48年まで使用されていた。明治から令和の今に至るまで、登米の人々が大切に大切に守り抜いてきた。時間旅行を楽しめる。

郷土料理はっと

登米市に古くから伝わる郷土料理「はっと」。小麦粉料理の一種で、小麦粉に水を加え、耳たぶ程度の硬さになるまでよく練り、寝かせる。熟成した生地を指で薄く伸ばすとモチモチシコシコの「はっと」になる。地域や各家庭によって味付けが異なる。かつてはあまりのおいしさから、小麦だけを作付けし、米作りがおろそかになることを心配したお殿様が「ご法度」にしたことから「はっと」と呼ばれるようになった。(諸説あり)

〇レシピ(しょう油味2人分)※地域や各家庭によって味付けや工程はさまざまです。ここではシンプルなしょうゆ味をご紹介します。

材料

1.小麦粉100グラム、塩小さじ1、ぬるま湯適量(50CC程度)

2.だしの素、しょう油、料理酒、みりん※めんつゆでも可

3.お好みの具材(豚肉、鶏肉、ごぼう、白菜、しめじ、えのき、みつば、油麩、油揚げ、なるとなど)

工程

小麦粉をぬるま湯を足しながらこねる。耳たぶくらいのかたさになるまでこねたら、2時間ほどねかす。最低でも30分はねかす。お湯をたっぷり沸かし、お好みの具材に火を通す。ねかせたはっとを濡らした手で一口大に摘み、鍋に投入。だしの素を加え、しょう油、酒、みりんで味をととのえる。

【登米町】森林セラピー

登米ふれあいの森は宮城県初の森林セラピー基地。癒し効果絶大。帰るころには新しい自分になっているかもしれない。

油麩丼(あぶらふどんぶり)

登米市のソウルフード、油麩丼。お麩を植物油でヘルシーに揚げ、かつ丼のように半熟卵でとじて登米産の白米にのせる。油麩はだし汁で煮ることでよりうま味を増す。お店、各家庭ごとに味も食感もさまざま。

うなぎ

雄大な北上川のほとり、登米町内には老舗のうなぎ屋が2軒。天然うなぎに出会えることも。

【東和町、米山町、南方町、津山町】道の駅

登米市内には5か所の道の駅がある。宮城県内の市町村の中で一番の数を誇り、1つの市町村内で5か所もあるのは全国的にも珍しい。連続テレビ小説「おかえりモネ」の公式グッズのほか、定番のお土産、オリジナル商品、朝採れ野菜など、登米市ご自慢の商品をお買い求めいただける。

組手什(くでじゅう)

組手什は杉の間伐材を細長く加工し、一定の間隔の溝をつけたもの。フルサイズは2メートルだが、好きな長さに切り、溝同士を合わせるだけで好きな形に組み立てることができる。釘も接着剤も使わないので、形を変えて再利用することができる。

【登米町】とよま観光物産センター遠山之里(とおやまのさと)

登米町にある、とよま観光物産センター遠山之里は、「みやぎの明治村」の観光拠点施設。オリジナル商品・地場産品・お土産品等を購入できる。併設のお食事処「蔵.ら~」では郷土料理のはっと汁のほか、麺類・定食各種をお楽しみいただける。

とよま観光物産センター遠山之里

http://toyoma.co.jp/facilities-tohyama/

登米市の農業

登米市は大河北上川や、伊豆沼・内沼など、豊かな水環境に育まれた肥沃な登米耕土が形成されている。地名に「米」が入るとおり、お米の一大産地であり、キュウリやキャベツを含めて宮城県内1位の生産量を誇る。その他ナス、トマト、イチゴ、リンゴなど、おいしい野菜や果物がよく育つ。

おいしいものがよく育つのは、土地が恵まれているからだけではなく、丹精込めて農業をしている人々がいる町だから。

矢羽木工品

1982年に、杉の間伐材利用のために開発された矢羽(やばね)木工品。

原木を切り出し、乾燥させ、プレスして…と、たくさんの工程を経て矢羽集成材が完成する。職人がもくもくと手作りしている矢羽木工品。木のあたたかみと、つくる人、贈る人、使う人の思いが詰まった工芸品。

とよま観光案内人倶楽部観光ガイドサービス

とよま観光案内人倶楽部には、現在13名のガイドの方が所属しています。

とよまの町を、知識豊富なガイドさんと歩けば、新発見・再発見の連続です。

登米市の林業

森の町登米市には、森林組合が3つ、原木市場や製材所、木工加工場、木工品の販売店が揃っている。丸太の生産、製材、出荷、加工、販売までが1つの町で完結するのが登米市の林業の強みだ。

市内の森林の半分以上がFSC森林認証を取得し、将来に向けた持続可能な林業に取り組んでいる。

登米市の学童机

森の町登米市では、市内すべての小中学校で、登米市産のコナラで製作された天板の学童机を使用しています。軽量で児童でも持ち運びやすく、木目の明るさと木のぬくもりが、こどもたちの学びと成長を見守っています。

登米の米

市の中央を迫川、東側を雄大な北上川が貫流している登米市は、肥沃な登米耕土を形成し、県内最大の米の収穫量を誇る穀倉地帯であり、環境保全米「ひとめぼれ」の一大生産地です。

学校給食では、「登米市地域食材の日」を定め、地元登米で生産・出荷・加工された食材を活用した、登米のフルコースをこどもたちが食べています。

生産量は宮城県内1位ですが、味は世界一です。いや、宇宙一。

登米市地域食材の日の献立例(登米のフルコース給食)(PDF:271KB)

登米市の循環型農業

登米市の和牛飼育頭数は本州一を誇り、宮城県のブランド牛「仙台牛」をはじめ、農家が手塩にかけた肉牛がたくさん飼育されています。登米市の和牛は、環境保全米を生産する水田から生まれた稲わらを食べて育ちます。そして、市内7か所にある有機センターにおいて、有機堆肥を生産し、水田に還元しています。こうした環境にやさしい資源循環型農業が登米市全域で行われています。

木の名札

登米市の職員の名札は、市内産スギの矢羽材の板で出来ています。

登米市では、市の知名度や認知度を高めるために、自らのホームページやTwitter、Facebookで登米市の魅力を発信していただくシティプロモーションサポーターを募集しています。活動が確認された方には記念品を贈呈しており、木の名札もプレゼントしています。

伊達の殿様の教え

「伊達の殿様」の教えを守り、木をコツコツと植えてきたので今の森の町登米市がある。武家は殿様の教えにより、飢饉に備え、食べられる木を屋敷内に植えていた。懐古館の庭には、その教えが守られている梨の木がある。

伊達の殿様の教え~その二~

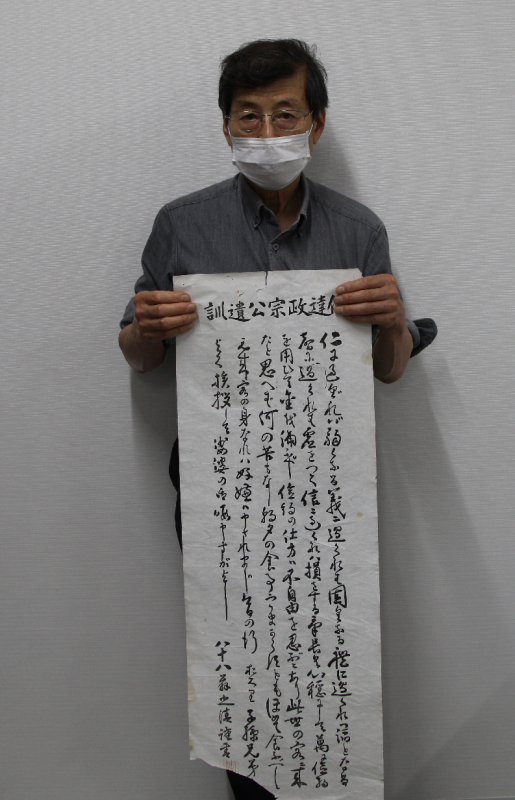

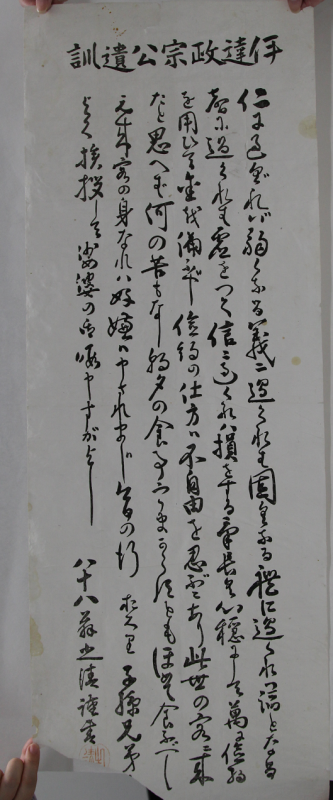

伊達政宗公遺訓「五常訓」

仁に過ぎれば弱くなる

義に過ぎれば固くなる

礼に過ぎれば諂い(へつらい)となる

智に過ぎれば嘘をつく

信に過ぎれば損をする

気ながく心穏やかにして、この世に客に来たと思えば何の苦もなし。朝夕の食事は、うまからずとも誉めて食うべし。元来、客の身なれば好き嫌いは申されまい。今日行くをおくり、子孫兄弟に良く挨拶して、娑婆の御暇申すがよし。

登米伊達家16代当主、伊達宗弘さん。

令和の殿は、「親や家は関係なく、人生において大切なことは、一つは健康、二つめは常識、三つめは協調性、四つめは向上心。」と話す。

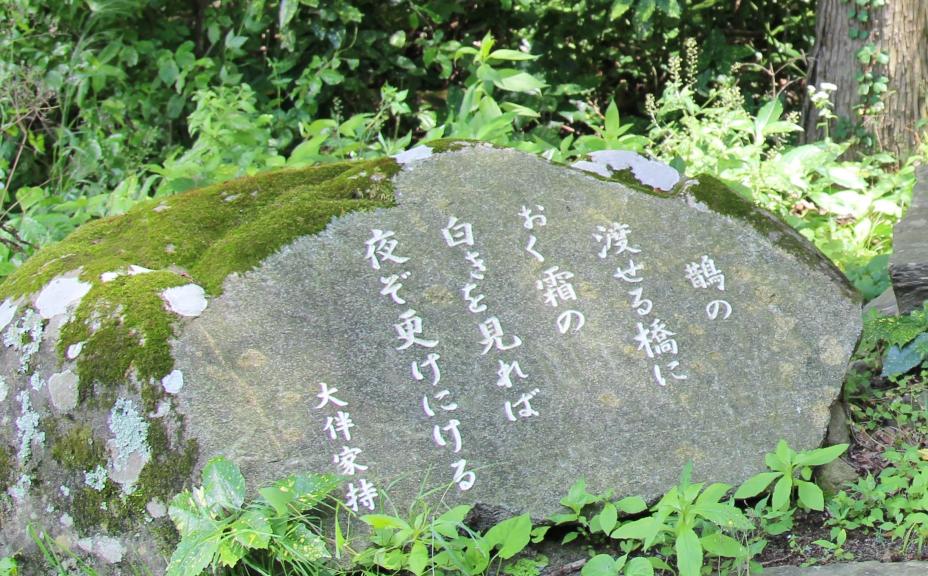

【津山町】柳津虚空蔵尊の鵲橋(かささぎばし)

日本三大虚空蔵尊の一つである柳津虚空蔵尊には、鵲橋がある。大伴家持が征夷大将軍として多賀城に在任中、当地を訪れ、この橋の上で、百人一首六番の歌を詠んだといわれている。

鵲の渡せる橋に

おく霜の

白きを見れば

夜ぞ更けにける

(七夕の日、牽牛と織姫の逢瀬のために、かささぎが翼を連ねて渡したという橋。天の川に散らばる霜のように、さえざえとした星々の白さを見ていると、夜も更けたのだなと感じてしまう。)

織姫様の星であるベガが見ごろの七夕近辺は、下からデートを見られるのを恥ずかしがって、雨の日が多いとも言われている。(諸説あり)

令和3年7月7日、七夕の登米市は雨降り模様です。

登米市の気候・春夏秋冬

気候は内陸性気候で、冬は降雪量が少なく、降雪期間も短いことから、寒冷な東北地方においては比較的温暖な環境にあります。

登米市内では、米山町にアメダス観測所があり、降水量、風向・風速、気温、日照時間を観測しています。

春の武家屋敷通り(登米町)

夏の長沼(迫町)

秋の平筒沼(米山町)

冬「米川の水かぶり」(ユネスコ無形文化遺産)(東和町)

北上川、続く道

登米市はおいしいものがよく育ちます。

登米市は夢を見つける若者が育ちます。

登米市は夢に向かって歩く人の背中を後押しします。

夏のなないろ

なないろといえば、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫です。

森の町登米市に、夏のなないろを探しに来ませんか?

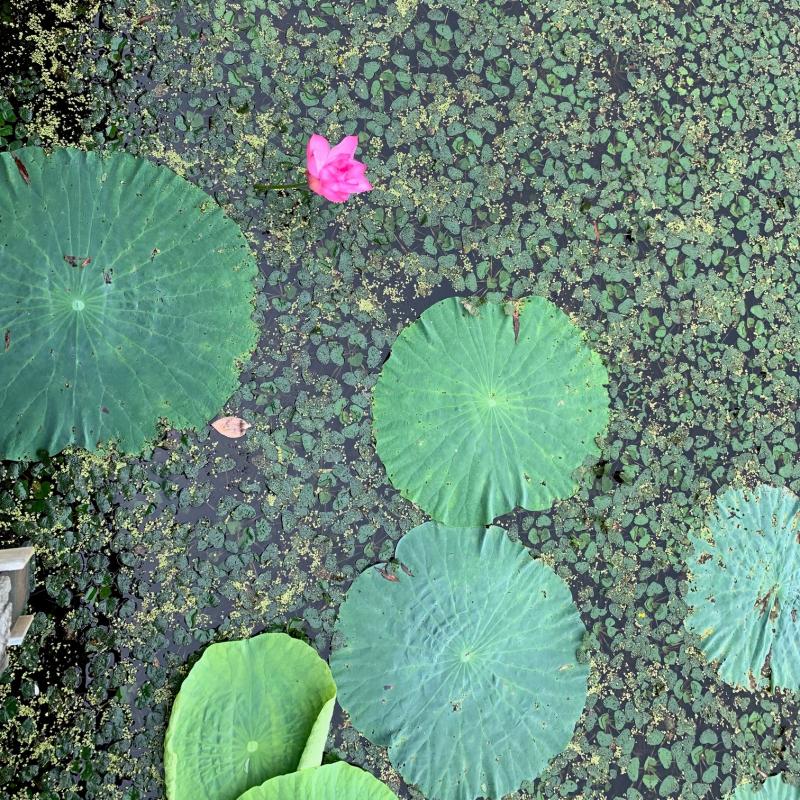

夏のなないろー極楽浄土の色【迫町】伊豆沼はすまつり

「水の里」ともいわれる登米市では、令和3年7月25日(日曜日)から、伊豆沼はすまつりが開催中です。

湖面一面に咲くはすの間を、船頭さんが操る小型遊覧船に乗り縫うように通り抜ければ、まるで極楽浄土のようです。

夏の伊豆沼で、極楽浄土の色を見つけに来ませんか?

【津山町】なないろ探し-透き通る色~横山不動尊の御池~

日本三不動の一つに数えられる津山町の横山不動尊には、約400年前に造られた御池がある。こんこんとわく湧水のこの御池には、国の天然記念物ウグイが多数生息している。このウグイは、吉凶を知らせ村人を守ってくれる不動尊の「御使姫(おつかいひめ)」として、古くから大切にされている。横山不動尊のウグイは、4月~5月頃、いったん池を離れて産卵をし、8月頃、再びこの池に戻るという生態をしている。

【迫町】長沼フートピア公園風車「白鳥」のなないろライトアップ

長沼フートピア公園では、公園のシンボルである風車「白鳥」を期間限定でなないろにライトアップしています。お日様の似合う公園ですが、なないろに照らされた夜の白鳥も素敵です。夜のとばりがおりた森の町登米市で、なないろの白鳥を見てみませんか。

ライトアップ期間

~8月15日まで(予定)

19時15分~20時15分頃まで

※公園は21時に完全閉門となりますのでご注意ください。

http://fp-naganuma.co.jp/

【米山町】歩いてまわる絵画の世界~平筒沼ふれあい公園のはす~

米山町にある「平筒沼(びょうどうぬま)ふれあい公園」では、はすの花が見ごろをむかえています。浮桟橋や遊歩道から立ち止まり眺める景色は、まるで印象派の絵画のようです。

小型遊覧船からはすを楽しめる伊豆沼、長沼のはすも今が見ごろです。

(長沼ボート場はすまつり会場は8月8日から)

【迫町】長沼ボート場はすまつり~登米市で感じる異国情緒~

水の里登米市では、令和3年8月8日(日曜日)から、長沼ボート場はすまつり会場ではすまつりが開催中です。

オランダ風車のある丘から眺めるはすもおつなものですが、ボートから眺める風車や、はす越しに見える長沼ボート場クラブハウスは、外国の港の絵葉書のようです。

【料金】

大人700円

子ども500円

【期間等】

令和3年8月8日(日曜日)~未定(はすの状況による)

9時00分~15時00分

【問い合わせ】

長沼漁業協同組合(090-2601-5451)

【石越町】はすのオリンピック~海上連親水公園のはす~

今まさにはすが咲き乱れている「水の里」登米市。

極楽浄土のような伊豆沼、印象派の絵画のような平筒沼(ビョウドウヌマ)、外国の港のような長沼。

まだあります。石越町にある海上連親水公園(カイショウレンシンスイコウエン)のはすは、周囲約1.2kmのため池内一面に咲き揃い、どのはすも自分が主役のように咲き競っています。はすのシンクロナイズドスイミングのようです。

はすの競演を見てみませんか?

駐車場あり

【東和町】蚕飼山から見る景色

登米市東和町にある蚕飼山(こがいさん)。

標高は417m(国土地理院地図)。

山頂からは東和町(とうわちょう)の町並みを一望できる。

登米市の空気、特に山の空気は美味。

川を通じて海へ。

すべては水でつながっている。

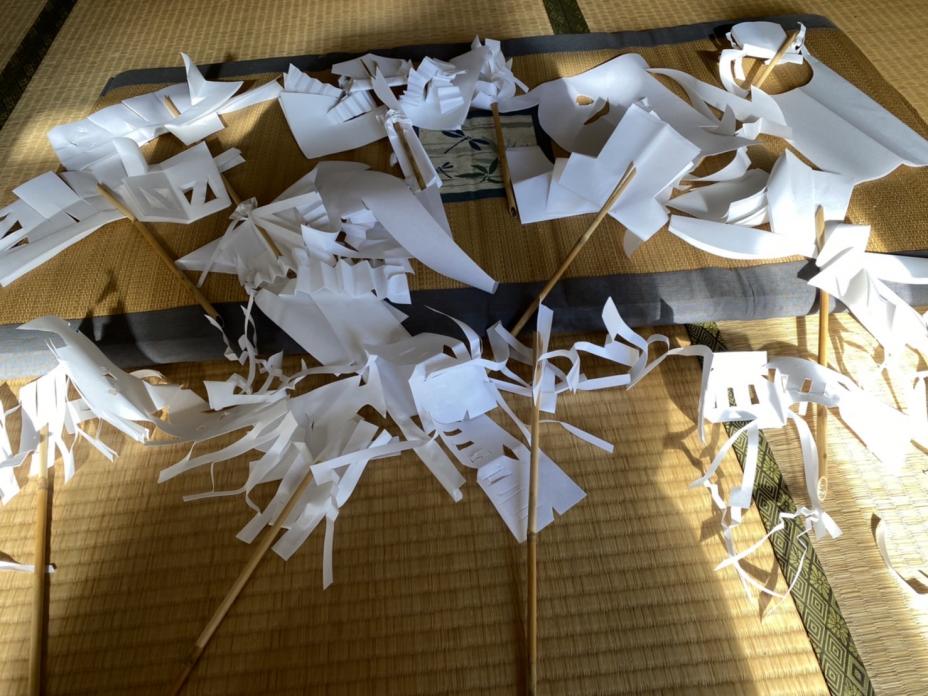

登米地方のお盆~迎え火から送り火まで~

各家庭、地域によってしきたりや手順はさまざまですが、登米地方ならではの風習をご紹介します。

8月13日夕方「らっちょく/らっつぉく」で迎え火

8月14日盆棚の設置、郷土料理「さんこや」をお供え

8月16日盆棚の笹をとる送り火

8月20日迎え盆

8月31日送り火

〇「らっちょく/らっつぉく」とは、迎え火・送り火の際に燃やす麻幹(オガラ)のこと。ご先祖様が来訪するための目印になるように、また、火の浄化作用で悪いものを払う意味などが込められている。登米市では、お盆の前になるとスーパーなどの店先に「らっちょく」が並ぶ。

〇「さんこや」とは、精進料理の一種で、豆腐、油揚げ、こんにゃくの汁もの。ご家庭によってはうどんが入っていることもある。このお料理をはすの葉にお供えするのが当地方ならではか。

登米市冬のデートスポット

石ノ森章太郎ふるさと記念館「光のページェント」

LED約35,000個で、記念館の庭をライトアップ。イルミネーションに彩られたヒーローに会えます。

令和3年12月1日(日曜日)~12月25日(土曜日)まで※予定

豊里駅前冬の蛍通り

陸前豊里駅前や県道涌谷津山線の歩道約200mのイチョウ並木が約4万個の電球で彩られ、オレンジや白の光が冬の蛍のようです。歩くもよし、ドライブもよし。

令和3年12月1日(日曜日)~令和4年1月31日(月曜日)まで※予定

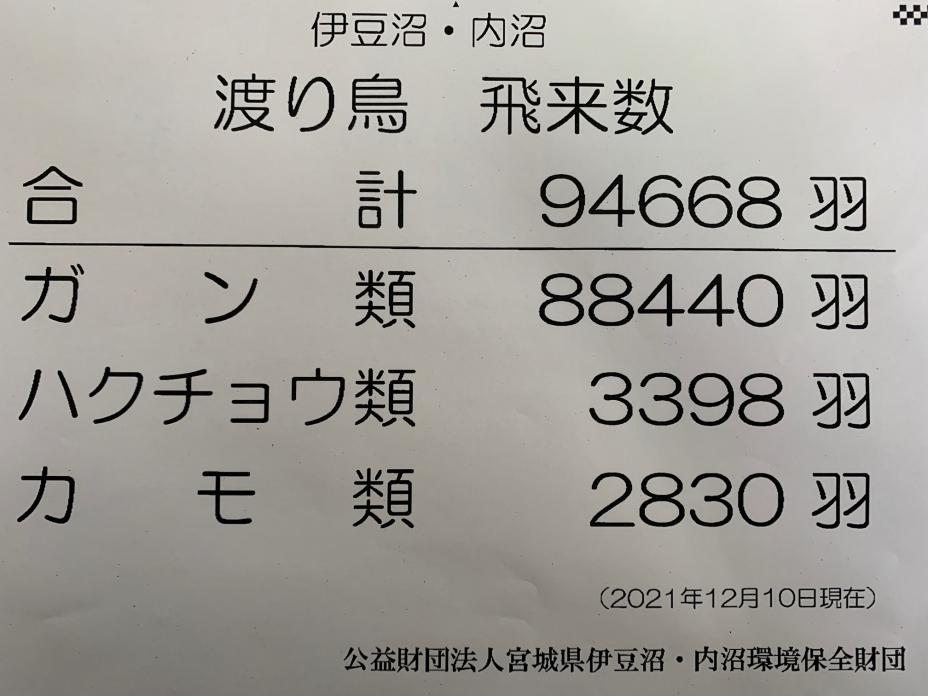

伊豆沼・内沼のマガンの飛び立ち

伊豆沼・内沼は、夏ははすの花が咲き乱れ、極楽浄土のようですが、冬になると、マガン、オオハクチョウなどさまざまな渡り鳥が越冬しにやってきて、渡り鳥の楽園となります。渡り鳥は、夜は沼で休息し、早朝(日の出の20分前頃)に一斉に飛び立って周辺の水田に向かいます。この、一斉に飛び立つときの羽音と鳴き声は感動的で、「残したい日本の音風景百選」にも選ばれています。

登米市伊豆沼内沼サンクチュアリセンター(外部サイトへリンク)

【登米町】登米の建物オリンピック

みやぎの明治村と称される登米市登米町(とよままち)は、国の重要文化財である教育資料館を中心として、半径約1km以内に歴史的な名建築や官公庁、病院等があり、コンパクトシティを形成しています。「みやぎの明治村」と言われていますが、明治時代の建物だけではなく、江戸時代の建物も含め、令和の今に至るまで大切にされ、人々の生活の一部になっています。

歴史を感じる建築群のなかに、新国立競技場も手がけた隈研吾氏の作品、森舞台(1996年)と登米懐古館の2つもあることは特筆すべきことでしょう。

2020東京オリンピック・パラリンピックは終了しましたが、森の町登米市では、建物オリンピックが未来永劫開催中です。

武家屋敷通り

とよまだんご

レトロな通り