ホーム > 市政情報 > まちづくり・環境 > 登米市(仮称)地域交流センター整備事業 > 登米市(仮称)地域交流センター整備事業に関するFAQ

更新日:2025年4月14日

ここから本文です。

登米市(仮称)地域交流センター整備事業に関するFAQ

(仮称)地域交流センター整備事業に関連して、よくご質問いただく内容をまとめました。

質問1:なぜこの建物を造るの?

- 人口減少や少子高齢化、多様化する市民ニーズへの対応など、行政に求められることは大きく変化しています。

- 迫庁舎及び迫公民館、迫保健センター、迫図書館などの既存施設は老朽化が進行しています。

- 老朽化した施設の維持や更新という課題を抱えながら、これまでと同じように市民の皆さんにサービスを提供し続けることは、将来的に困難になっていきます。

- 多機能型複合施設として(仮称)地域交流センターを整備することで、利用者の利便性向上を図るとともに維持管理コストの縮減を目指しています。

近年、急速に進行している人口減少と少子高齢化、多様化する市民ニーズや高度情報化社会への対応など、行政に求められることは大きく変化しています。また、迫庁舎及び迫公民館、迫保健センター、迫図書館などの施設は、建設から40年以上経過しており、躯体及び設備の老朽化が進んでいる状況にあります。これらの施設をどのように維持・更新していくのかという課題を抱えながら、市民生活を支えるサービスをこれまでと同様に提供していくことは、将来的な財政運営を考慮しても対応が困難となることが見込まれています。

こうした状況を勘案して、市が行政事務のみで使用する建物としてではなく、公民館や図書館、市民交流などの異なる機能を併せ持った多機能型複合施設として整備することで、利用者の利便性向上を図るとともに維持管理コストの縮減、さらには、まちのにぎわいの創出を目指します。

質問2:新しく造るより、今ある施設を修繕した方が良いのでは?

- 老朽化した建物は、狭あいにより必要な部屋数が確保できなかったり、バリアフリーに対応できていないなどの課題があります。

- 応急的な修繕は可能ですが、将来的に見れば古くなるほど、維持管理コストの増加が懸念されます。

- 有利な地方債である合併特例債や補助金が活用できるタイミングで整備することで、将来への負担を抑えることができます。

今回、複合化を予定している施設の多くが、老朽化による維持管理費の増加やバリアフリー・ユニバーサルデザイン等に対応できてない等の課題を抱えています。また、迫庁舎については、以前実施した調査で基礎杭の損傷が報告されているなど、応急的な対応では根本的な課題の解決が困難な状況となっています。

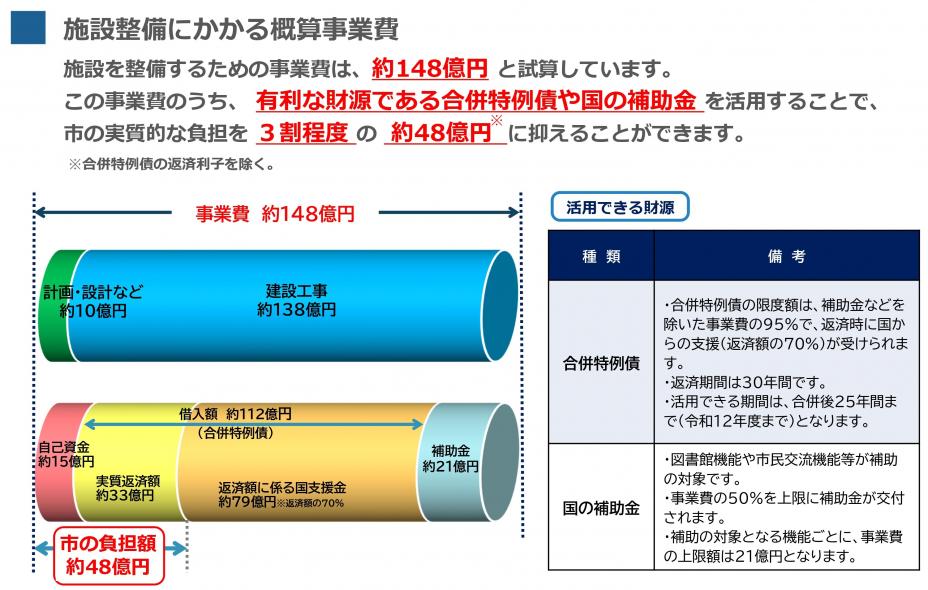

将来的な財政シミュレーションでは(30年間)では、既存施設の長寿命化を図った場合※が約173億円、今回の施設を整備した場合が約150億円と、約30億円の負担を抑えることができます。

※既存施設の長寿命化を図った場合…既存施設の大規模改修を行うことで耐用年数まで使用し、耐用年数の経過後は現在と同規模で施設を更新する。

質問3:今の事業費で本当に建てられるのか?

- 現在の事業費である約148億円は概算の事業費でありますが、まずはこの金額をターゲットコストに据えて詳細な検討を進めています。

- 事業規模に合わせた見直しなどにより、建設資材や人件費の高騰に対応できるよう検討を進めます。

これまで市民説明会などでお示しした事業費約148億円は、設計前の概算事業費として他自治体の事例などを参考に「1平方メートル当たり単価×面積」として試算したものです。今後の設計段階においては、この金額をターゲットコストに据えながら詳細な検討をします。

なお、建設工事費については、近年の建設資材や人件費の高騰による影響が想定されるため、建設コストの推移や他自治体における発注状況などを注視しつつ、コストが高騰した際には、事業規模に見合った施設面積の検討や構造計画の見直しも視野に入れて検討をしていきます。

質問4:借金(地方債)をすることは、将来世代の負担になるのでは?

- 借金(地方債)を使用するのは、建物が長期間使われる中で、今の世代だけでなく将来の世代にも公平に負担いたただくためです。

- 合併特例債は市の実質的な負担を借入額の30%まで減らせる有利な財源ですが、活用できるのは令和12年度までとされています。

- 事業費の精査や有利な財源の活用などにより、将来だけでなく今の世代も含めた負担の軽減を目指します。

公共施設は建設してから長期間にわたって使用されるため、今の世代の方だけでなく将来の世代も使用することになります。このため、世代間で負担の公平性を確保するため地方債を使用するものです。

また、地方債の中でも有利な合併特例債は、建設費などの95%に充てることができ、毎年の返済額のうち70%は国から支援(地方交付税措置される)を受けることができます。しかし、この制度が活用できる期限は令和12年度までとなります。

事業費の精査や有利な財源の活用などにより、将来世代を含めたすべての世代の負担をできる限り抑えて施設の整備を目指します。

※上図の建設費と財源の内訳については、基本計画段階のものです。

質問5:浸水への対策はどうするのか?

- 現在、県や市では計画エリアを含めた内水対策として、排水機能向上に向けた取り組みを進めています。

- 建物や設備などのハード面だけでなく、防災意識を高める避難訓練の実施などソフト面の取り組みも重要であるため、両面から検討を進めます。

本施設の計画エリア周辺では、過去に局所的な大雨による雨水出水(内水)によって、災害対応の拠点となる庁舎や病院周辺などを含め、道路の冠水被害が発生しました。しかし、現在、県による長沼川の改修事業や本市で行っている道路側溝に堆積した土砂の浚渫など、排水機能の向上へ向けた取り組みを進めており、改善が期待されています。

また、洪水ハザードマップによる災害リスクの事前周知や防災訓練の実施など、市民の防災意識の向上に向けた取り組みも重要であることから、本施設の整備に当たっては、ハードとソフトの両面から計画エリアに適した浸水対策の在り方を検討します。

お問い合わせ