ホーム > 市政情報 > まちづくり・環境 > 登米市(仮称)地域交流センター整備事業 > 登米市(仮称)地域交流センター整備基本構想及び基本計画を策定しました

更新日:2025年3月31日

ここから本文です。

登米市(仮称)地域交流センター整備基本構想及び基本計画を策定しました

本市では、施設整備に向けた基本的な考え方や整備方針を整理した「登米市(仮称)地域交流センター整備基本構想及び基本計画」を策定しました。

策定に当たっての取り組み

基本構想及び基本計画の策定に当たって、これまで学識経験者及び市内団体からの推薦者で構成する(仮称)地域交流センター整備有識者会議や各ワークショップ(市民ワークショップ・学生ワークショップ)、市民アンケート、パブリックコメント等で市民の皆さまからご意見をいただきながら検討を進めてきました。

【主な検討経過】

※上記以外でも、庁内に設置した「(仮称)地域交流センター整備検討委員会」や議会の「中心市街地等活性化特別委員会」で協議を行ってきました。

基本構想及び基本計画の概要

現状と課題、施設整備の必要性

- 広域合併に伴う既存公共施設が抱える課題(多くの施設が合併前に建設され、老朽化により維持管理費の増加やバリアフリー・ユニバーサルデザインへの対応などが課題。施設更新には多額の財政負担を想定される。)

- 人口減少・少子高齢化の進行による中心市街地の空洞化(空き地・空き店舗が増加し、空洞化が深刻な問題、にぎわいの創出が課題。)

- 機能の集約化によるサービス向上、コスト縮減の必要性(行政サービスの水準維持が課題。利便性の向上や業務の集約化・効率化により行政コストの縮減が必要。)

- 施設整備の必要性と望まれる姿(利便性の高い市民サービスを提供し、市民が集い・にぎわう交流拠点が必要。あらゆる世代の「ひと」が集い、活動し、交流する施設を目指す。)

基本理念と基本方針

基本理念

| 未来へつむぐ、ひと・地域・文化の交流拠点 |

基本理念の考え方

(仮称)地域交流センターは、未来を担う次世代の子どもたちをはじめとした、市民の夢や希望を未来へつむぎ、新たな「登米(とめ)らしさ」を生み出す拠点となることを目指しています。また、人々が集い、つながり、学び、世代や地域を超えた交流を促進するだけでなく、地域力を育み、市民と共に魅力とにぎわいを創るまちづくりの拠点となることを目指します。

基本理念が目指す将来像

まちのにぎわいを生む

- 市民の安全と安心を守るとともに、市民や市外から訪れる人にも積極的に利用してもらうことで、にぎわいを取り戻し、新たな交流の形成を目指します。

- にぎわいの拠点として「交流のハブ」となり、地域を結びつけ、市全体が持続可能な「元気のあるまち」になることを目指します。

市民主役の多様な交流「活動」の場をつくる

- 市民が施設に愛着を持ち、永く地域とともにある施設を目指します。

- 「つどい」「まなび」「しらべる」「ふれあう」「はぐくむ」「つくる」といったさまざまな活動の場を、市民自らが主役となってつくることで、市民活動の活性化を目指します。

基本方針

基本理念を実現させるため、4つの基本方針を定めています。

|

基本方針1_市民や国内外から来訪する誰もが利用しやすく、日常的に開かれた施設(市民等の日常的で多様な活動を促す) 基本方針2_周辺地域と連携し市全域への波及効果をもたらす施設(市全域への波及効果) 基本方針3_地域資源をいかし、すべての人々に開かれ愛着を感じられる施設(シビックプライドの創出) 基本方針4_地域の防災力を高め、環境に配慮した施設(安全・安心) |

| 機能 | 規模 |

| 市民交流機能(公民館・保健センター機能を含む) | 約5,800平方メートル |

| 図書館機能 | 約3,000平方メートル |

| 行政機能・議会機能 | 約8,600平方メートル |

| 合計 | 約17,400平方メートル |

概算事業費と財源

概算事業費

基本計画段階での概算事業費は約148億円を見込んでおります。近年の急激な建設コストの高騰の状況を踏まえて、施設の構造形式や環境性能、施設規模の縮小などを検討することにより、上昇した建設コストへ対応する方針としています。

なお、概算事業費については、あくまで現段階での建設単価等を用いて試算した想定金額であり、今後も各段階においてコスト抑制に努めます。

財源

財源としては、国の補助金や償還時に交付税措置を受けられる合併特例債(活用期限は令和12年度まで)を活用する見込みです。

特に合併特例債については、元利償還金の70%が国から措置される有利な地方債となることから、発行期限である令和12年度まで事業を実施することで、将来負担を大きく軽減することができます。

※概算事業費と財源に関する詳しい内容は次のページで詳しく解説しています→事業に関するFAQ

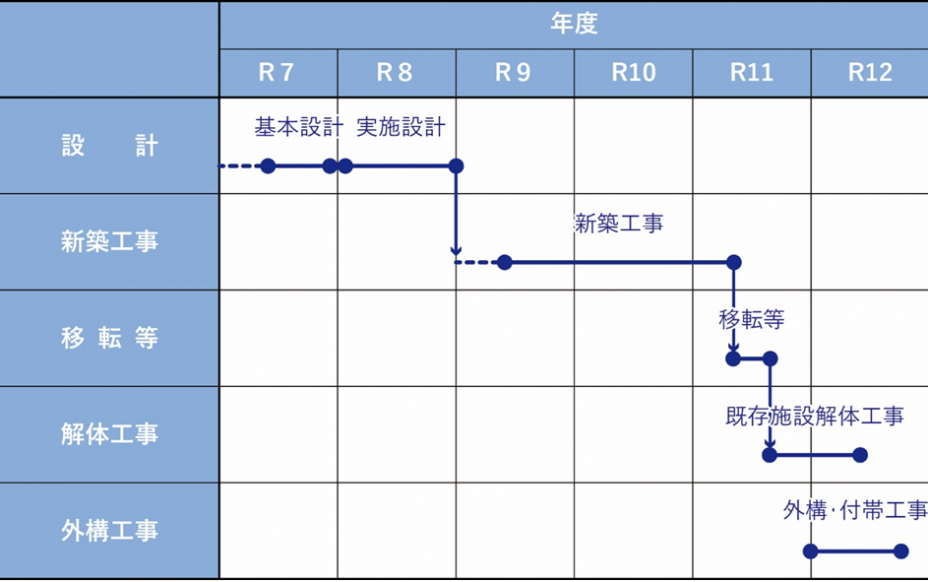

事業スケジュール

今後は速やかに基本設計・実施設計の発注に向けた準備を進め、令和7年度中に施設の基本となる性能を決定する基本設計の検討を行い、令和12年度中の事業完了を目指します。

ダウンロード

登米市(仮称)地域交流センター整備基本構想及び基本計画(PDF:8,230KB)

登米市(仮称)地域交流センター整備基本構想及び基本計画(概要版)(PDF:2,203KB)

お問い合わせ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。