ホーム > 市政情報 > 農業・林業 > 農業 > 登米市伝統野菜について > 登米市伝統野菜復活プロジェクトの軌跡

更新日:2021年5月1日

ここから本文です。

登米市伝統野菜復活プロジェクトの軌跡

「登米市伝統野菜復活プロジェクト」について〜平成25年度・26年度〜

各地で古くから栽培されてきた野菜の在来品種は、高度経済成長期以降、生産、流通、販売における経済効率優先の風潮の中で、多くが消滅してしまっています。

登米市においても、地種により伝統を伝えてきた作付農家の高齢化により、存続の危機に瀕しているのが現状です。

その一方で、近年、全国的に伝統野菜の価値が再評価されています。

先人の苦労により長い歴史の中で伝えられてきた“地もの”には経済効率や資本の論理では計れない価値があるのではないか、このまま消滅させて良いものだろうか、という思いから登米市では平成25年度と平成26年度の2ヵ年間で「登米市伝統野菜復活プロジェクト」を実施することとしました。

この事業では、市内の隠れた伝統野菜の他、伝統農法や伝統料理、食にまつわる風習について調査を行い、存続に向けた取り組みを行うこととしました。

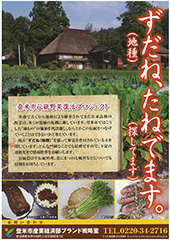

“ずだね(地種)、たねでます(探しています)”

プロジェクト開始時には、市内にどれほど伝統野菜が残っているのか見当もつきませんでした。

プロジェクト開始時には、市内にどれほど伝統野菜が残っているのか見当もつきませんでした。

もしかしたら全然ないかもしれない、という不安を抱きつつも、まずは市内で作付されている在来野菜等の調査・掘り起こしを行うこととしました。

平成25年9月には“ずだね(地種)、たねでます(探しています)”というポスターを作成し、市内の関係施設等に掲示していただいたほか、「広報とめ」や市ホームページへ情報提供を呼びかける記事の掲載、市内公民館のご協力をいただき長生大学での情報収集等を行いました。

ポスターを見て、市役所まで地種を持参して来られた方もいたり、寄せられた情報をもとに生産者を訪問し、お話を伺うことができました。なかには数年前に作付をやめてしまっていたものもありましたが、当初の不安をよそに20品目の伝統野菜と出会うことができました。

ご協力いただいた機関等

プロジェクトを始動するにあたり、県内外の関係機関の皆様から、今後の進め方等についてご指導、ご助言をいただきました。

- 山形大学農学部江頭准教授

- (株)渡辺採種場企画・開発部

- 宮城県農業・園芸総合研究所バイオテクノロジー開発部

- みやぎ在来作物研究会

この場をお借りして、御礼申し上げます。

「登米の伝統野菜をめぐる旅について」

平成26年5月に、登米伝統野菜研究会の皆さん等と一緒に伝統野菜の生産者を訪問する「登米の伝統野菜をめぐる旅」を開催しました。

平成26年5月に、登米伝統野菜研究会の皆さん等と一緒に伝統野菜の生産者を訪問する「登米の伝統野菜をめぐる旅」を開催しました。

訪問先では、生産者と意見交換をしながら、伝統野菜の歴史や現状について教えていただきました。

参加された皆さんは、生産者のお話をとても興味深く聞いており、あらためて伝統野菜に対する思いを感じた1日となりました。

伝統野菜の継承について

存続が確認された伝統野菜については、今後、存続・栽培継続に向けた取り組みや隠れた名物としての活用を図ることとしています。特に多くの伝統野菜はそれぞれの生産者が少数(1~7軒程度)で、さらに種を引き継ぐ後継者がいないのが現状であることから、種の継承が課題となっています。

存続が確認された伝統野菜については、今後、存続・栽培継続に向けた取り組みや隠れた名物としての活用を図ることとしています。特に多くの伝統野菜はそれぞれの生産者が少数(1~7軒程度)で、さらに種を引き継ぐ後継者がいないのが現状であることから、種の継承が課題となっています。

そこで、当プロジェクトでは存続に向けた取り組みとして、市内の教育機関や伝統野菜の生産に興味を持った企業や若手農家へ、生産者から譲ってもらった種の橋渡しを行いました。

上沼高校では、平成25年11月から26年3月にかけて黒沼のからし菜・つぼみ菜を、高校の大先輩である生産者の高橋さんから指導を受け、農業科の生徒が栽培しました。また、平成26年4月には伝統農法である馬耕も体験しました。こちらも高校の大先輩であり、全国でも数少ない馬耕技術の継承者である只野さんからご指導を受けながら、高校の実習田で行いました。上沼高校は、平成27年4月から登米産業総合高校に生まれ変わりますが、伝統野菜を使った活用したプロジェクト学習を今後も行っていただけるものと期待しています。

その他にも、(株)ウジエクリーンサービスでは、生産者の千葉さんの指導を受けながら長下田うりの栽培と金婚漬の加工までを行た他、市内で少量多品目の野菜の生産を行っている若手農家にも種を託され、生産しています。

こうした取り組みは、複数の生産者が栽培することで、種の絶滅という最悪の事態を避けることにもなり、今後の生産量の拡大にもつながります。これからも興味を持って伝統野菜の生産を希望する新たな生産者の掘り起こしを、継続して行っていきたいと思います。

登米伝統野菜研究会

今回の事業を進めるにあたり、市内外の有識者のご協力により登米伝統野菜研究会を立ち上げました。メンバーには東北大学非常勤講師で地ダイコン研究の第一人者である佐々木寿先生に座長をお願いし、教育関係や郷土史研究、食育関係等の皆様で構成しております。

今回の事業を進めるにあたり、市内外の有識者のご協力により登米伝統野菜研究会を立ち上げました。メンバーには東北大学非常勤講師で地ダイコン研究の第一人者である佐々木寿先生に座長をお願いし、教育関係や郷土史研究、食育関係等の皆様で構成しております。

平成25年9月と平成26年3月に研究会を開催し、事業の進め方などについて、それぞれの分野からの貴重なご意見をいただきました。

そのほか、研究会の皆様には生産者への聞き取り調査にご同行いただいた他、生産者の情報提供や、伝統野菜を使った料理の試作など、さまざまな面でご協力をいただいております。

※登米伝統野菜研究会メンバー

- 東北大学農学部非常勤講師佐々木寿氏(座長)

- NPO新田あるもの探しの会会長及川昌義氏

- 東和町郷土史研究会会長宮崎禎義氏

- 宮城県上沼高等学校農場長佐藤洋氏

- 宮城県登米農業改良普及センター地域農業班長狩野篤氏

- 登米市食育推進会議会長増子裕子氏

- 登米栄養士会会長須藤庸子氏

お問い合わせ

登米市産業経済部観光物産戦略課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2759

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:kankobussan@city.tome.miyagi.jp