○登米市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成31年3月27日

規則第12号

登米市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成22年登米市規則第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能力の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びモラル・ハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 上司(当該職員を事実上監督していると認められる者及び当該職員の人事に関する行為に関与する者を含む。)又は同僚(当該職員と共に日常の執務を行う者(部下を含む。)をいう。)から行われる次に掲げるものをいう。

ア 妊娠、出産、不妊治療又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することが困難であること若しくは能率が低下したことに関する言動により、当該職員の職場環境を害することをいう。

イ 妊娠、出産若しくは不妊治療に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害することをいう。

ウ 育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害することをいう。

エ 介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害することをいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り、文書等により、職員の人格若しくは尊厳を傷つけ、又は精神的若しくは身体的苦痛を与えることにより、当該職員が職場を辞めざる得ない状況に追い込むこと又は当該職員の職場環境を害することをいう。

(6) 職場 職員が職務を行う全ての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の会席等で、実質的に職場の延長と見なされる場合の場所を含む。)をいう。

(7) 職員 登米市職員定数条例(平成17年登米市条例第37号)第2条第1号及び第3号から第7号までに規定する職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員をいう。

(8) 任命権者 市長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会及び農業委員会をいう。

(9) 所属長 部長、事務局長、課長及びこれらに準ずる者をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 任命権者は、職場におけるハラスメントに起因する問題の発生又はそのおそれについて、職場環境に十分な注意を払わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じた場合においては、必要な措置を適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因する勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受ける誹謗、中傷その他不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、次条第1項の指針を遵守し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 所属長は、良好な職場環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

3 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員が認識すべき事項、ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。

(1) 総務部人事課 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員

(2) 教育部教育総務課 教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他教育機関を含む。)の事務部局の職員

2 相談窓口は、次の業務を担当するものとする。

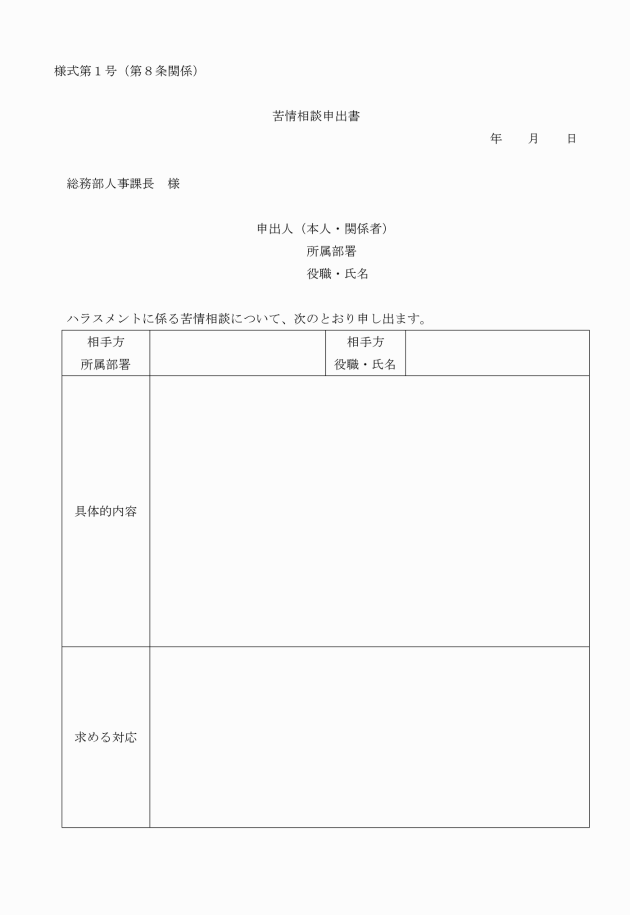

(1) 苦情相談の申出を受け付けること。

(2) 苦情相談の申出があった事案について、事実関係の確認をすること。

(3) 苦情相談の申出があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること。

(4) その他ハラスメントの防止に関連する事項の処理を行うこと。

2 苦情相談の申出は、ハラスメントを受けた職員に限らず、他の職員からも申し出ることができる。

3 ハラスメントを受けた職員は、苦情相談の申出に当たって、他の職員を同席させることができる。

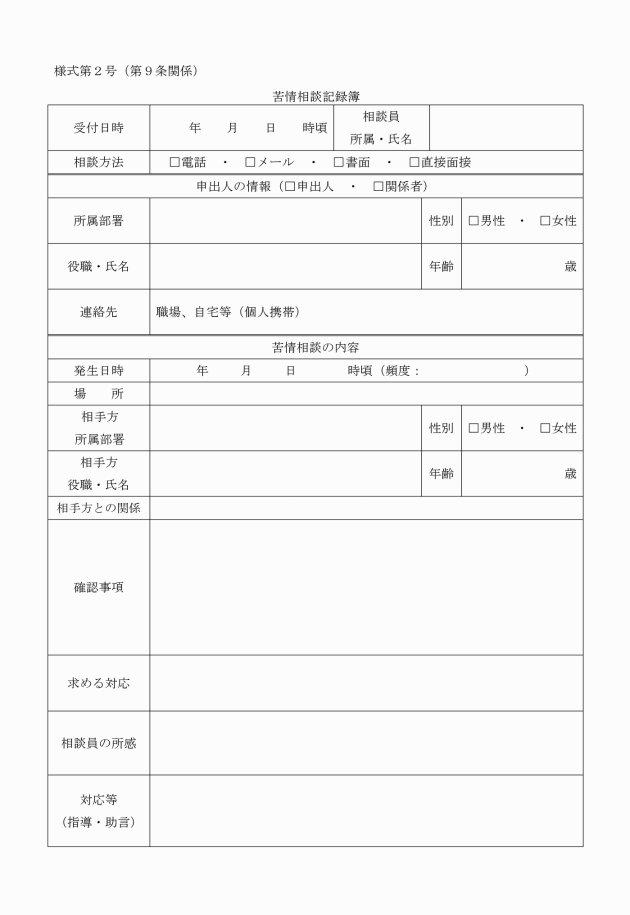

(相談員)

第9条 苦情相談の申出を受ける者(以下「相談員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総務部人事課長、同課職員1名及び登米市職員組合が推薦する職員1名

(2) 教育部教育総務課長、同課職員1名及び登米市職員組合が推薦する職員1名

3 相談員は、事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する登米市ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。

(苦情処理委員会)

第10条 苦情相談に対し適切に対応するため、登米市ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち、前条第3項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 総務部人事課長、同課職員1名

(3) 教育部教育総務課長、同課職員1名

(4) 登米市職員組合が推薦する職員 2名以内

4 前項に掲げる者について、当事者と血縁関係その他利害関係を有する委員があるときは、これを除くものとする。

5 委員会の委員長は、総務部長をもって充てる。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

8 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

9 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(個人情報の保護等)

第11条 苦情相談の処理に関与する職員及び委員会の委員は、当事者及び関係者のプライバシー保護並びに秘密の保持を徹底し、特に申出者が申出をしたことにより不利益を受けることのないよう留意しなければならない。

(不利益な取扱いの排除)

第12条 所属長及び職員は、ハラスメントに対する拒否及び苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関する正当な対応をした職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(措置等)

第13条 任命権者は、ハラスメントを行った職員に対しては、懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月27日規則第20号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月27日規則第18号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

附則(令和3年12月27日規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第24号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。